Réemployer la pierre mince des façades urbaines, c’est conjuguer patrimoine et performance environnementale. Grâce à sa durabilité et sa faible empreinte carbone, la pierre devient un levier puissant pour l’économie circulaire. Mais attention : la localisation de l’usinage est déterminante. Une pierre réemployée à proximité peut être 6 fois moins polluante qu’une pierre réemployée à 1500 km !

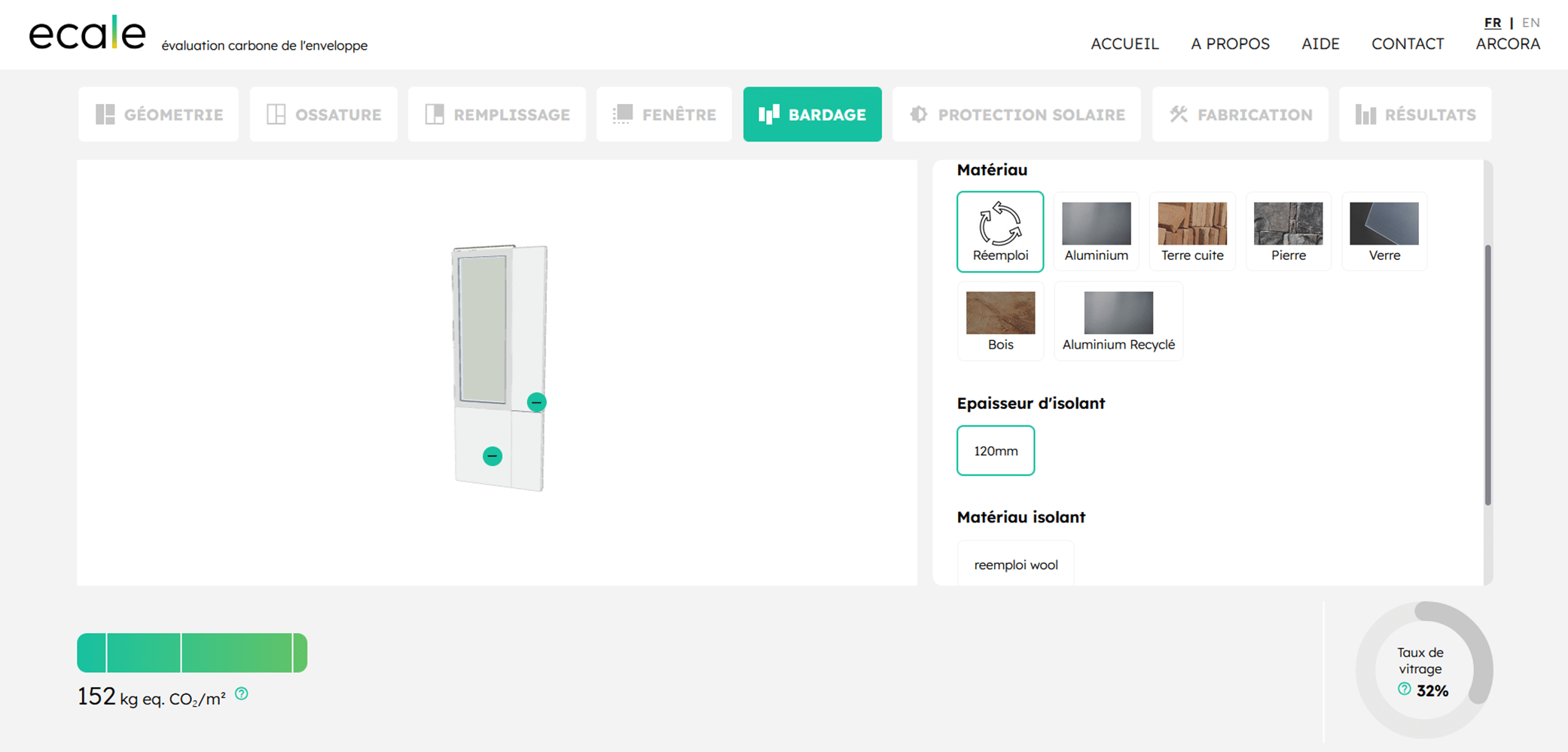

Des outils comme ecale.io ou la calculatrice carbone du Booster du Réemploi permettent d’évaluer l’impact, mais seule une approche précise et contextualisée garantit des choix éclairés. En phase conception, un protocole adapté sécurise les projets et ouvre la voie à l’innovation.

La filière est en pleine structuration : architectes, ingénieurs, soyez les pionniers d’un réemploi maîtrisé, durable et inspirant.

1. Le réemploi de la pierre : un levier pour atténuer le changement climatique

La pierre est omniprésente sur les façades parisiennes, notamment sous forme de parements en pierre mince, très répandus dans les constructions depuis les années 1970. Lors de rénovations ou de changements d’usage, la question du devenir de ces matériaux se pose. Le réemploi, qui consiste à déposer, usiner et remettre en œuvre la pierre, s’impose comme une solution pertinente pour limiter les déchets et l’impact environnementale de la filière bâtiment. Grâce à sa stabilité physique et mécanique dans le temps, la pierre est particulièrement adaptée à cette démarche.

Environ 22 % des émissions de CO₂ liées à la pierre proviennent de l’extraction en carrière. Réemployer un matériau déjà extrait par le passé permet donc de réduire significativement l’impact environnemental. De plus, les distances de transport vers les centres de traitement sont souvent plus courtes que celles vers les carrières, ce qui diminue encore les émissions. (1)

La pierre mince, plus légère que la pierre massive (environ 3 cm d’épaisseur), présente un avantage supplémentaire en matière de transport, réduisant l’impact carbone proportionnellement au poids.

2. Transport : un facteur déterminant

La RE2020 considère que les matériaux réemployés n’ont aucun impact en terme Potentiel de Réchauffement Climatique (3). Cette affirmation est destinée à favoriser et encourager le développement de la filière et elle est prise en compte dans les calculs effectués par ecale.Io, l’outil paramétrique d’évaluation de façades développé par Arcora.

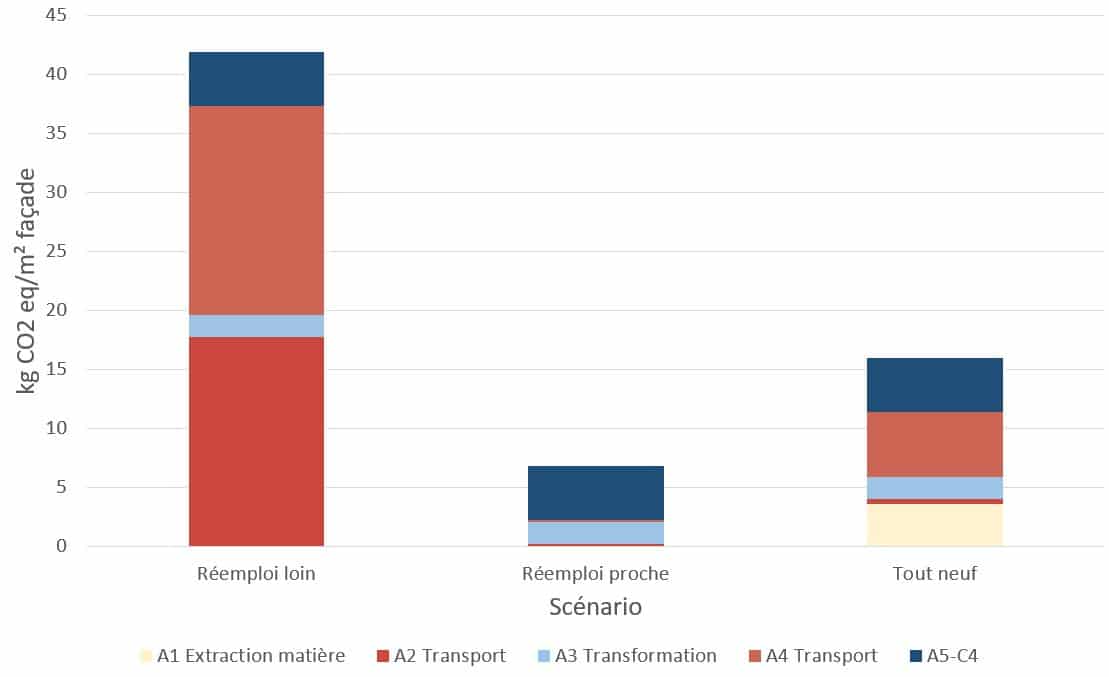

Toutefois, une analyse plus poussée révèle que le transport peut devenir le principal poste d’émission, selon la distance. Le graphe ci-dessus propose l’analyse d’impact de trois scénarios comparés :

- Réemploi lointain : usinage à 1500 km (ex. Paris → Portugal)

- Réemploi local : usinage à 16 km

- Produit neuf : carrière à 466 km

Résultat : le réemploi lointain génère un impact carbone 6 fois supérieur au réemploi local, et 2 fois plus élevé que l’utilisation de pierre neuve. La localisation des ateliers de transformation et d’usinage de la pierre est donc cruciale.

3. Vers une méthode unifiée pour évaluer l’impact

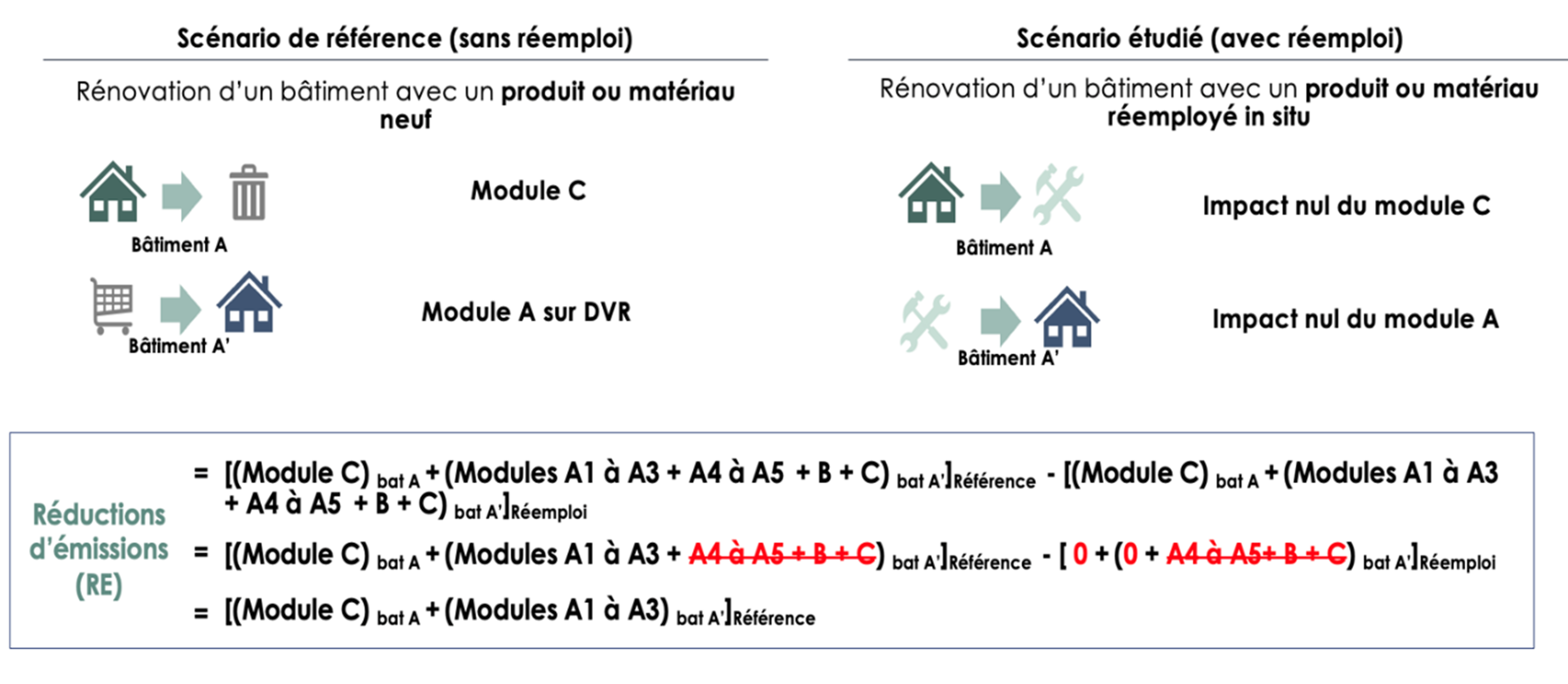

Le Booster du Réemploi propose une calculatrice carbone basée sur des données environnementales moyennées (4), utiles pour estimer des ordres de grandeur des impacts sur le réchauffement climatique et orienter les choix en amont de conception. Elle propose d’analyser les émissions évitées RE suivant la méthode de calcul illustrée ci-après :

Les émissions évitées correspondent à celles générées par la fin de vie du produit réemployé (modules C1-C4 batiment A) et à celles de sa production (modules A1-A3 batiment A’), sur la base de moyennes de données environnementales.

L’approche Arcora consiste à analyser l’impact total du réemploi du berceau à la tombe (ImpactR) du produit réemployé sur la base de données environnementales choisies et adaptées aux conditions de transport (Modules A2R et A4R) et au type de reconditionnement nécessaire (Module A3R). Ainsi, l’impact du réemploi est défini comme suit :

ImpactR = Module A2R + Module A3R + Module A4R + Modules A5 à C4

La comparaison entre ces deux approches a par ailleurs mis en évidence une divergence dans la prise en compte du poids de l’élément réemployé, directement corrélé au transport.

4. Sécuriser le réemploi dès la conception

Le réemploi in-situ nécessite une approche rigoureuse dès les phases de conception. Il est essentiel d’identifier des lots homogènes de plaques de pierre et de calibrer en fonction le nombre de tests pour éviter les surcoûts ou les erreurs d’interprétation. Un protocole simplifié permet de maîtriser les risques liés au planning, aux coûts et à l’innovation.

5. Une filière en devenir

Le réemploi de la pierre mince est une pratique émergente en 2025. Ce réemploi reste à ce jour une technique innovante nécessitant l’élaboration de protocoles adaptés, précis et pertinents vis-à-vis de chaque projet. Plusieurs chantiers d’Arcora et de confrères ont déjà permis de lever certains verrous techniques et réglementaires et des guides de recommandations professionnelles ouvrent la voie (5). Les retours d’expérience permettront de structurer la filière, à l’image de celle de l’acier (6), où des règles professionnelles facilitent le réemploi en réduisant les risques assurantiels et juridiques.

Notes :

1) Pour effectuer le calcul, la référence utilisée est celle de la pierre de calcaire Combe Brune pour l’emplacement de la carrière et pour la masse volumique (2320 kg/m³). L’épaisseur le plus courante des plaques de pierre étant de 3 cm, elle a été prise comme référence pour le calcul du poids par mètre carré (69,6 kg/m²).

2) Les fiches FDES INIES utilisées pour le calcul sont la Fiche 35002 et 5555. La fiche 5555 a été utilisée pour calculer l’impact du transport et adapter ainsi le poids et les distances exacts.

3) Extrait du https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936431 p.40/1838

4) La calculatrice carbone du Booster du Réemploi et son guide méthodologique se trouvent dans leur site : https://boosterdureemploi.immo/ressources/la-calculatrice-carbone-du-booster-du-reemploi/

5) Par exemple le guide Méthodologie de diagnostic et d’évaluation des performances pour le réemploi de revêtements de façade en pierre naturelle attachée, rédigé par le CSTB et le CTNMC. Le document est accessible : https://www.cstb.fr/getmedia/020fd312-4687-4de5-8175-255853d31748/cstb-guide-reemploi-de-revetements-de-facade-en-pierre-naturelle-attachee.pdf

6) Le document Recommandations professionnelles – Réemploi d’éléments structuraux en acier ouvre la voie pour faciliter le réemploi. Les recommandations sont accessibles : https://maisondelaconstructionmetallique.com/wp-content/uploads/2024/06/reemploi_elements_structuraux_en_acier_interactif.pdf

Photo d’illustration : projet Montagne de la Fage (Arch. : SCAU), livré en 2024, pour lequel Arcora a mené une mission d’accompagnement sur le réemploi des parements pierre en façade.